この記事にはプロモーションが含まれます

Wi-Fiがすぐ切れる原因と解決法を徹底解説!接続が不安定で遅い場合の改善術

「wifiがすぐ切れる」と検索してしまうほど、突然の接続切れや不安定な通信にイライラしたり悩まされていませんか?自宅のWi-Fiがなぜか勝手に切れる、しょっちゅう接続が切れる、そんなトラブルは多くの家庭で発生しています。特にスマホだけが頻繁に切断されたり、動画が途中で止まったりするのは非常にストレスですよね。

この記事では、wi-fiが不安定になる自宅でのよくある原因から、wi-fiが切れる時の具体的な対処法や改善方法までを幅広く解説します。また、wi fiの速度テストや測定方法、快適な通信のために知っておきたい速度の目安・平均値、さらにはWi-Fiの速度を上げるためにできる設定の見直しポイントまでご紹介。

後半では、あなたの利用環境に合ったおすすめWi-Fiやルーターの選び方も解説しています。この記事を読めば、wi-fiの接続トラブルを根本から見直し、より安定したインターネット環境を手に入れるヒントがきっと見つかるはずです。

- Wi-Fiがすぐ 切れる原因とその仕組み

- 自宅でwi-fiが不安定になる要因

- wi-fiが切れる時の具体的な対処法と設定改善

- wi-fi速度の測定方法と改善のポイント

wi-fiがすぐ切れるのはなぜ?主な原因と対策

- wi-fiが勝手に・しょっちゅう切れる原因とは

- wi-fiが不安定になる自宅でのよくある理由

- スマホだけwi-fiが切れるときの確認ポイント

- wi-fiが切れる時の基本的な対処法まとめ

wi-fiが勝手に・しょっちゅう切れる原因とは

Wi-Fiが勝手に切れたり、頻繁に接続が切断される場合、いくつかの原因が考えられます。

- 自動切替が暴れる

- 電波干渉・弱電界

- ルーター側の不具合/古さ

- チャンネル競合

- 回線混雑 など

電波干渉や使用環境

まず確認すべきは、電波干渉や使用環境に問題がないかどうかです。

Wi-Fiは電子レンジやBluetooth機器、古いコードレス電話(2.4GHz/5.8GHz機)などと同じ2.4GHz帯の電波を使っていることが多く、近くでこれらの機器を使っていると干渉を受けやすくなります。

結果として、通信が不安定になり、切断されることがあるのです。

接続デバイス側に問題

また、接続しているデバイス側に問題があるケースも見られます。

特にスマートフォンやタブレットは、自動的に電波の強い別のネットワークへ切り替わる機能が搭載されていることがあり、その影響で「勝手に切れる」と感じる状況が生まれます。

設定によっては、同じWi-Fiネットワーク内の周波数(2.4GHz/5GHz)の間で頻繁に切り替えることもあり、それが不安定さの原因になっていることもあります。

ルーターのファームウェアが古い

他にも、ルーターのファームウェアが古いままだと動作が不安定になる場合があります。

アップデートされていないことで、セキュリティや通信安定性に関する修正が適用されておらず、通信が途切れるという事例も少なくありません。

ルーターの設置場所が悪い

さらに、ルーターの設置場所が悪いことも切断の原因になります。

壁や金属の家具など、電波を遮るものの近くにルーターがあると、十分な信号が届かなくなります。

このように、Wi-Fiがしょっちゅう切れる原因は一つではなく、周辺環境、接続機器、ネットワークの設定など、さまざまな要因が絡み合っていることが多いのです。安定して使うためには、一つひとつの要素を確認しながら改善していくことが重要になります。

wi-fiが不安定になる自宅でのよくある理由

自宅でWi-Fiが不安定になる理由は、特別な事情がなくても多くの家庭で起こりうる問題です。

- ルーターのスペック

- 設置場所の問題

- 建物構造の問題

- 同時接続が多すぎる

- 近隣とのチャンネル競合 など

最も一般的な理由として挙げられるのが、利用しているルーターのスペック不足や設置環境の悪さです。

特に築年数の古い建物や鉄筋構造のマンションでは、壁や天井の材質が電波を遮断しやすく、安定した通信が難しくなることがあります。

一方、ルーターの設置場所が不適切な場合もWi-Fiの不安定さにつながります。

例えば、床に直置きしたり、家電製品のそばに設置していたりすると、電波が拡散されにくくなったり、電波干渉が起きたりします。このような状況では、家の中でも場所によって通信が安定しない、という現象が起こりやすくなります。

これに加えて、接続されているデバイスの数が多すぎる場合も要注意です。

1台のルーターでスマホ、パソコン、テレビ、ゲーム機など複数の機器が同時にインターネットを使用していると、帯域が圧迫され、通信速度の低下や切断が発生しやすくなります。特にオンライン会議や動画視聴など、通信量が大きい用途が重なると影響が顕著になります。

さらに見落としがちなのが、隣家や周辺のWi-Fiとのチャンネル競合です。

近隣のWi-Fiと同じチャンネルを使っていると、電波がぶつかり合って通信が不安定になります。これは都市部や集合住宅で特に起こりやすい問題です。

こうした問題を放置していると、ストレスがたまるだけでなく、仕事や学習にも支障をきたす可能性がありますよね。

通信が不安定な原因は一つとは限りません。だからこそ、まずは設置環境や利用状況を見直し、必要に応じてルーターの買い替えやメッシュWi-Fiの導入などを検討することが、快適なネット環境を手に入れる第一歩になります。

スマホだけwi-fiが切れるときの確認ポイント

自宅のWi-Fiに接続しているのがスマホだけで、他の機器では問題がない場合、原因はスマホ本体やその設定にある可能性が高くなります。Wi-Fiの不調といえばルーター側を疑いがちですが、実際には端末側に要因があるケースも少なくありません。

スマホのWi-Fi設定を確認

まず確認してほしいのは、スマホのWi-Fi設定です。

特に「Wi-Fiアシスト機能」や「モバイルデータへの自動切り替え機能」が有効になっていると、Wi-Fiの信号が少しでも弱くなるとモバイル通信に自動で切り替わることがあります。

これにより「Wi-Fiが勝手に切れる」と感じる現象が起こるのです。iPhoneやAndroidともに、設定画面でこれらの機能を無効にできるため、一度確認してみましょう。

スマホとルーターとの位置関係を確認

次にチェックすべきなのは、スマホとルーターとの距離や障害物の有無です。

特に2.4GHz帯のWi-Fiは遠くまで届く反面、他の家電製品からの干渉を受けやすくなっています。

一方、5GHz帯は干渉を受けにくいものの、壁や床などの遮蔽物に弱いため、場所によっては接続が不安定になることもあります。

自宅内で電波の届きやすい位置を探すことも、安定した接続を保つうえで有効です。

スマホのOSやアプリのバージョンを確認

さらに、スマホのOSやアプリが最新の状態であるかも見落とさずに確認したいポイントです。

古いOSを使っていると、Wi-Fiの接続安定性に関わる不具合が解消されていない場合があります。

OSアップデートやアプリの更新を行うことで、Wi-Fiの接続が改善するケースもあります。

このように、スマホだけWi-Fiが切れる状況では、端末側の設定・状態・環境を丁寧に確認することが重要です。

ルーター側に原因がないと感じたときは、端末本体に目を向けてみることで、思いがけない解決策が見つかるかもしれません。

wi-fiが切れる時の基本的な対処法まとめ

Wi-Fiが頻繁に切れると、日常生活や仕事に大きな支障をきたします。しかし、多くのケースでは自分でできる対処法で改善が可能です。ここでは、特別な知識がなくてもできる基本的な対処法を紹介します。

最初に試してほしいのは、ルーターの再起動です。

長時間稼働しているルーターは、内部の処理が不安定になることがあります。

電源を切って数分置いてから再度起動するだけで、通信が回復することは珍しくありません。

また、ルーターの電源ケーブルではなく、電源ボタンや電源タップで切ると、より確実にリセットされます。

次に、ルーターの設置場所を見直しましょう。

壁の近く、床に置いている、金属製の棚の中などは電波の通りが悪くなりがちです。

できるだけ部屋の中心で、高い位置に設置すると、家中に均等に電波が届きやすくなります。

電子レンジやBluetooth機器と近すぎるのも避けたいポイントです。

それでも改善されない場合は、Wi-Fiの周波数帯を確認してみてください。

多くのルーターは2.4GHzと5GHzの両方に対応しています。

前者は障害物に強いものの、干渉しやすく、後者は干渉に強い反面、距離があると不安定になります。

状況に応じて接続する帯域を切り替えることで、通信品質が改善することもあります。

また、ファームウェアの更新も見逃せません。

ルーターの管理画面にアクセスし、最新のバージョンにアップデートすることで、不具合やセキュリティの問題が解消されることがあります。

メーカーの公式サイトで更新手順を確認するとよいでしょう。

使用していない端末のWi-Fi接続を切断してみることも重要です。

ルーターのスペック(同時接続可能数)がボトルネックとなる場合があるので、接続する端末数を削減することで改善する場合もあります。

同時に接続する機器の数が多いと通信速度が分散され、1台あたりの速度が遅くなる傾向にあります。使用していないデバイスのWi-Fi接続をオフにするだけでも、通信環境が改善するケースは少なくありません。

ここまで紹介した方法は、いずれも専門的な知識を必要とせず、自宅で簡単にできるものです。

それでも改善が見られない場合には、回線の契約内容やプロバイダの混雑状況、または機器の寿命も視野に入れて対応を検討する必要があるかもしれません。問題を一つずつ整理しながら、根本的な原因を見極めていくことが大切です。

wi-fiが遅い・不安定なときの改善策を紹介

- wi-fiが遅い・すぐ切れる時に試したい設定変更

- wi-fi速度の測定方法とスピードテストのやり方

- wi-fi速度の目安と平均値はどのくらい?

- 速度低下を招く主な原因をチェック!Wi-Fi速度を上げるには

- 接続が不安定なときの設定見直しポイント

- 自宅に合ったおすすめWi-Fiとルーターの選び方

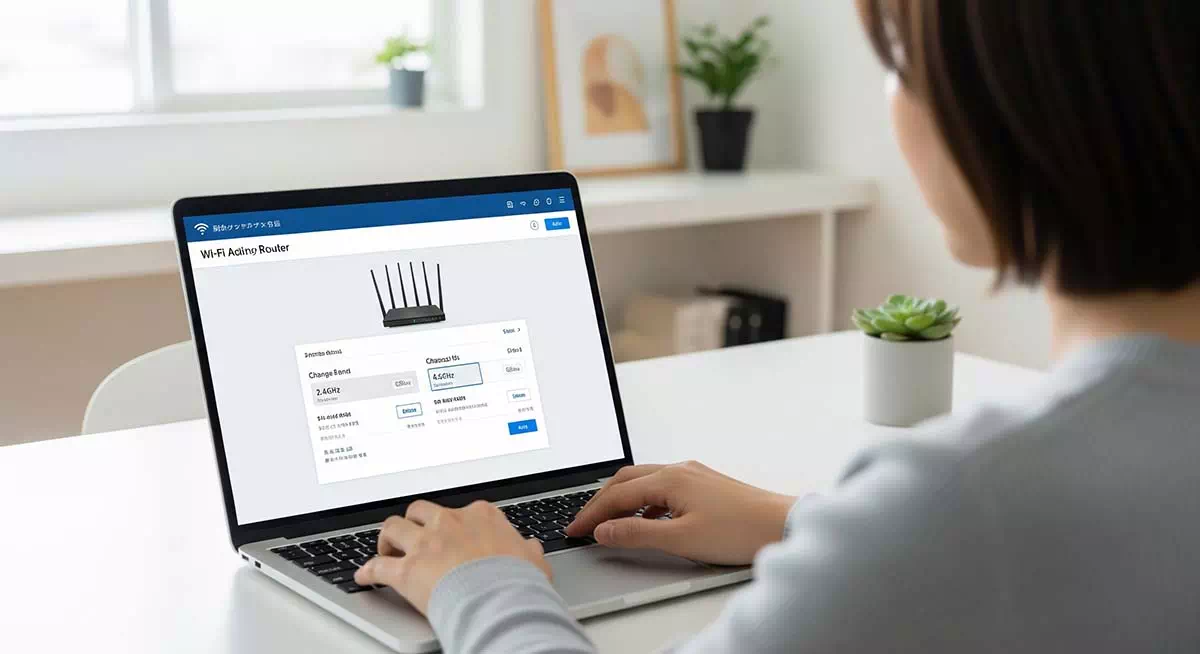

wi-fiが遅い・すぐ切れる時に試したい設定変更

Wi-Fiが遅い、あるいは不安定といったトラブルが起きたとき、多くの方は「回線が悪いのでは?」と疑いがちですが、実際にはルーターの設定を少し変えるだけで改善することも少なくありません。設定を見直すことで、通信環境が安定し、速度の改善にもつながります。

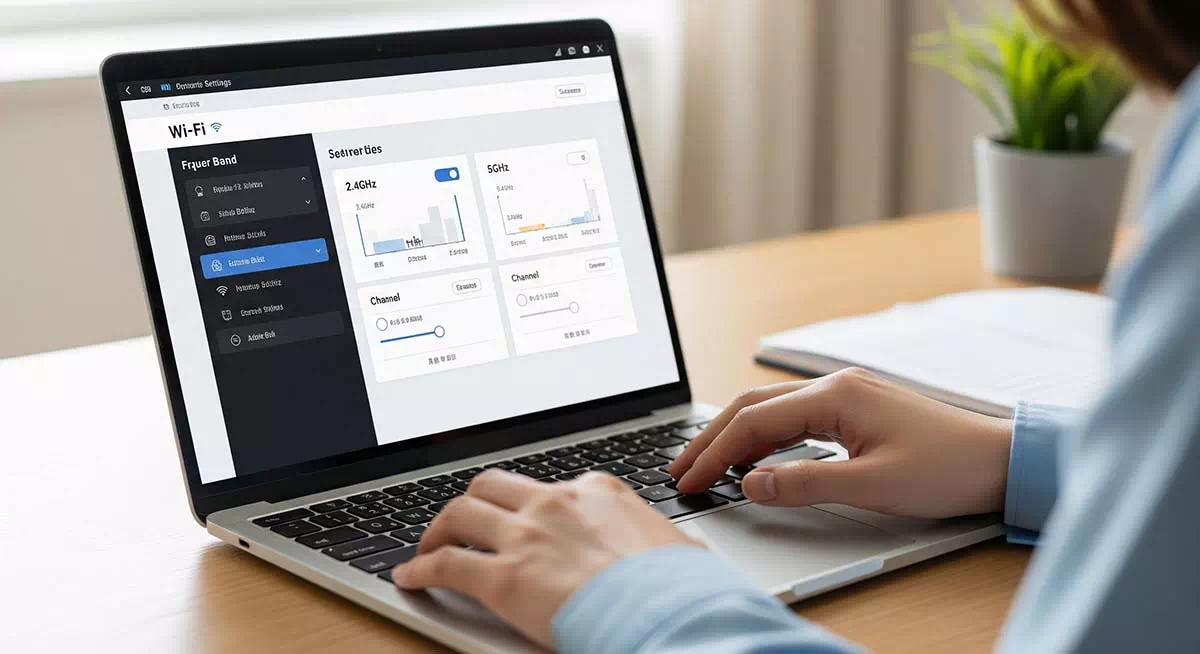

まず注目したいのが「使用している周波数帯」です。

前述したとおり、Wi-Fiには主に2.4GHzと5GHzという2つの周波数があります。

2.4GHzは電波が遠くまで届きやすいが、Bluetoothや電子レンジなど多くの機器と電波干渉を起こしやすく、速度が落ちたり不安定になることも。

5GHzは障害物には弱いものの、通信速度が速く、干渉も少ないのが特徴。

Wi-Fi接続が頻繁に切れる場合だけではなく、遅い場合、不安定な場合もルーターや接続機器が両方の帯域に対応している場合は、状況に応じて使い分けることが効果的です。

次に見直すべきは「チャンネル設定」です。

Wi-Fiの電波は複数のチャンネルに分かれており、周囲の住宅やオフィスと同じチャンネルを使っていると、通信が混雑して遅くなることがあります。

ルーターの管理画面から、空いているチャンネルに変更できる設定があれば、自動設定から手動で切り替えてみましょう。

最近のルーターでは「自動で最適なチャンネルを選ぶ」機能が搭載されているものもありますが、必ずしも最適とは限らないため、手動変更も選択肢に入ります。

そのほか、「省電力モード」や「QoS(Quality of Service)」といった設定も確認しておきたいポイントです。

省電力モードが有効になっていると、ルーターの出力が抑えられ、通信が不安定になる可能性があります。

また、QoS機能を活用すれば、特定のアプリやデバイスに通信帯域を優先的に割り当てることができ、在宅勤務中のビデオ会議や子どものオンライン授業などにも対応しやすくなります。

このように、少しの設定変更でも通信品質に大きく影響することがあります。Wi-Fiが不安定と感じたときは、まず設定を見直すことから始めてみると良いでしょう。

wi-fi速度の測定方法とスピードテストのやり方

インターネットが遅いと感じたとき、まずは実際の通信速度を測定することが重要です。速度がどの程度出ているのかを数値で確認することで、問題の切り分けや対策がしやすくなります。Wi-Fiの速度測定は、スマホやパソコンがあれば誰でも簡単に実施できます。

測定方法として最も手軽なのは、「スピードテスト専用サイト」や「専用アプリ」を使う方法です。

有名なサービスとしては「Speedtest by Ookla」「Fast.com」などがあり、いずれも無料で使えます。ブラウザを開いてアクセスするか、アプリをインストールして、画面上の「スタート」や「GO」ボタンを押すだけで、自動的に回線の速度を測定してくれます。

このとき確認できる数値には「下り速度(ダウンロード)」「上り速度(アップロード)」「Ping値(通信の応答速度)」があります。

動画視聴やWeb閲覧に影響するのは主に下り速度で、リモートワークやオンライン会議では上り速度やPingの安定性も重要です。Pingが高すぎると、操作の遅延が目立つことがあります。

なお、正確な速度を測るためには、測定中に他の端末やアプリが通信を行っていないようにしておくことが大切です。動画の再生やファイルのダウンロードなどが行われていると、その影響で実際よりも速度が遅く表示されてしまう可能性があります。

また、スマホで測定する場合は、モバイル通信ではなくWi-Fiに接続していることを確認しておきましょう。

速度測定は1回だけで判断せず、時間帯を変えて複数回行うことで、より客観的な状況が把握できます。

特に夜間や休日は利用者が増え、回線が混雑しやすくなるため、その時間帯で遅いと感じるなら、プロバイダの混雑が原因である可能性もあります。

このように、Wi-Fiの速度測定は通信トラブルの解決に欠かせない第一歩です。正確な数値を把握することで、適切な対処や環境改善につなげていくことができるでしょう。

wi-fi速度の目安と平均値はどのくらい?

Wi-Fiの速度が「遅い」と感じても、実際にどのくらいの速度が必要なのかを理解していないと、適切な判断が難しくなります。ここでは一般的な目安や平均的な通信速度について紹介します。

下り速度(ダウンロード)目安

一般家庭において快適にインターネットを利用するには、下り速度で10〜30Mbps程度が目安とされています。

メールやSNSの利用、ウェブサイトの閲覧であれば10Mbpsもあれば十分です。

しかし、YouTubeなどの動画視聴や、ビデオ会議、オンラインゲームなどになると、より高い速度が求められる場合があります。

例えば、Netflixは公式にてHDで5Mbps、UHD/4Kで15Mbpsを推奨しています。

一方で、最近の通信環境では、実測で100Mbps以上出る家庭も増えています。ただし、この数値はあくまで理想的な条件下でのものです。建物の構造やルーターの性能、同時に接続している機器の数などによって、実際の速度は大きく変わります。

上り速度(アップロード)目安

また、上り速度(アップロード)については、SNSへの画像投稿やクラウドへのファイル保存、ビデオ通話などで重要になります。

上りも10Mbps以上あれば多くの用途で問題なく使えますが、テレワークで大容量ファイルをやりとりするような場合には、さらに高速な通信が求められることもあります。

Ping(レイテンシ)値目安

Ping値にも注目すべきです。

Pingは通信の応答速度を示す数値で、オンラインゲームやリモート操作において特に影響があります。

数値が小さいほど反応が速く、一般的な目安としては50ms以下であれば快適に利用できるでしょう。ただし、ゲーム/サービス個別の要件に依存しますので、公式情報を確認してみることも重要です。

これらを踏まえて考えると、「何Mbpsあれば十分か?」という問いに対する答えは、利用目的によって変わってくるということになります。家庭全体での使い方、接続しているデバイスの数、そして時間帯などを加味して、目安を知ったうえで通信環境を整えていくことが大切です。

速度低下を招く主な原因をチェック!Wi-Fi速度を上げるには

Wi-Fiの速度が以前より遅くなったと感じたとき、まず疑うべきは何かしらの「速度低下を引き起こす原因」が発生していることです。原因がはっきりしなければ、どんな対策をしても根本的な改善にはつながりません。ここでは、よくある主な原因を整理して紹介します。

まず代表的なものとして、ルーターの老朽化が挙げられます。

古い機種は現在の高速通信に対応していないことが多く、通信速度に限界があります。

製品によっては通信規格が「Wi-Fi4(IEEE 802.11n)」止まりであり、最新の「Wi-Fi6」などと比べて大きく速度性能が劣る場合があります。購入から5年以上経過している場合は、一度買い替えも検討してみましょう。

次に、建物の構造による影響も無視できません。

特に鉄筋コンクリートの壁や断熱材が入った構造では、Wi-Fiの電波が届きにくくなります。

このような環境では、どれだけ高性能なルーターを使っても、通信が遅くなる可能性があります。間取りや障害物を考慮して、中継機やメッシュWi-Fiの導入を検討するのも一つの方法です。

さらに、他の無線機器との電波干渉も見逃せない要因です。

電子レンジやBluetooth機器など、2.4GHz帯を利用する機器がルーターの近くにあると、電波がぶつかりあって通信が不安定になります。

もし通信が遅くなるタイミングが家電を使っているときと重なるなら、それが原因かもしれません。

最後に、プロバイダ側の通信混雑や回線の利用状況にも影響されます。

特に夜間や休日など、ユーザーの利用が集中する時間帯は、速度が低下しやすくなります。

これに関しては個人での対応が難しい面もありますが、回線の変更やIPv6オプションの導入などで改善する場合があります。

このように、速度低下の原因はさまざまです。自宅の機器だけでなく、環境や回線の事情も含めて総合的に確認していくことが、的確な対処への近道となります。

接続が不安定なときの設定見直しポイント

Wi-Fiの接続が不安定になると、ページの読み込みが遅くなったり、ビデオ通話が途切れたりして、非常にストレスがたまります。こうした状況を少しでも改善するためには、ルーターや端末の設定を丁寧に見直すことが大切です。

自動チャンネル設定の見直し

まず最初にチェックしたいのは「自動チャンネル設定」です。

多くのルーターは、初期設定で自動的に空いているチャンネルを選んで接続するようになっていますが、これが必ずしも最適とは限りません。

特に集合住宅などでは、周囲のWi-Fiとチャンネルが重なりやすく、それが干渉の原因になっている可能性があります。

手動でチャンネルを切り替えることで、電波の干渉を避けられることがあります。

バンドステアリング・スマート接続の見直し

次に、「バンドステアリング」や「スマート接続」といった機能も見直し対象です。

これらは、端末が2.4GHzと5GHzのどちらか適切な周波数に自動で接続されるようにする機能ですが、うまく切り替わらず逆に不安定になるケースもあります。

手動でどちらか一方に固定することで、安定する場合があります。

省電力モードの見直し

端末側にも設定の見直しポイントがあります。例えば、スマホやパソコンでWi-Fiの「省電力モード」が有効になっていると、通信が断続的になることがあります。省電力設定を解除するか、電源に接続した状態で利用することで、接続の安定性が高まることがあります。

VPNやセキュリティソフトの見直し

そのほか、VPNやセキュリティソフトが通信に影響を与えている場合もあります。

これらのサービスは通信を暗号化するため、状況によっては通信速度や安定性に影響が出ることがあります。

一時的に無効にして変化があるかどうかを確認するのも一つの方法です。

接続が不安定なときには、「ルーター側の設定」「端末の省電力設定」「通信経路で使っているアプリやサービス」など、複数の視点から確認する必要があります。全体を見直すことで、根本的な改善につながる可能性が高まるでしょう。

自宅に合ったおすすめWi-Fiとルーターの選び方

自宅で快適なインターネット環境を整えるには、Wi-Fiの契約プランだけでなく、使用するルーターも重要な要素です。しかし、Wi-Fi環境の最適化は「速い回線を契約すればOK」という単純なものではありません。家の広さや構造、使用人数、利用目的によって、適したルーターやネット回線のタイプが大きく変わります。

住まいの「広さ」と「間取り」を確認する

まず確認したいのは、住まいの「広さ」と「間取り」です。ワンルームや1LDK程度であれば、一般的なWi-Fiルーター1台でも十分に対応できます。

ただし、2階建ての戸建て住宅や、3LDK以上の広いマンションになると、ルーター1台では電波が届かない部屋が出てくることもあります。

そうした場合には、「メッシュWi-Fi」と呼ばれる複数の機器でネットワークを構成できるタイプを選ぶと、家中どこにいても安定した通信が可能になります。

家族全体での利用状況を考える

次に、家族全体での利用状況を考慮する必要があります。

例えば、複数人が同時に動画を見たり、オンラインゲームやテレワークを行っていたりするような家庭では、より高性能なルーターが必要です。特に「MU-MIMO(複数の機器へ同時に電波を送れる技術)」や「Wi-Fi6(最新の通信規格)」に対応したルーターであれば、速度や安定性が格段に向上します。

インターネット回線の契約内容を見直してみる

さらに、インターネット回線そのものの契約内容も見直す価値があります。

光回線は安定性・速度ともに優れており、特に動画配信やビデオ会議を多用する方にはおすすめです。

一方で、工事不要で手軽に使えるホームルーターやモバイルWi-Fiもありますが、建物の立地や電波状況によっては速度が出にくいこともあります。

これらのタイプは、あくまで一時的な利用や1人暮らしなど、利用が限定されている場合に向いています。

最近は通信会社や家電量販店が提供する「Wi-Fiルーターのレンタルプラン」も増えており、自分で選ぶのが難しい場合は、専門スタッフのアドバイスを受けながらプランを組むことも選択肢の一つです。

このように、自宅のWi-Fi環境は住居の構造、利用目的、家族の人数、回線タイプなど、さまざまな条件によって最適な選び方が異なります。安易に価格や評判だけで選ばず、生活スタイルに合った環境を整えることが、快適なインターネット利用の第一歩となるでしょう。

Wi-Fiがすぐ切れるときの原因と対処を総まとめ

- 電子レンジやBluetoothなどの電波干渉が発生している

- ルーターの設置場所が壁や床の近くなど不適切

- 近隣のWi-Fiとチャンネルが競合している

- 使用しているルーターが古くスペック不足

- ファームウェアが最新でなく不具合を起こしている

- 建物の構造が電波の通りを妨げている

- 接続機器が多すぎて帯域が圧迫されている

- スマホの自動切替機能によりモバイル通信へ移行している

- DFS帯域使用時にレーダー検出で切断が起きている

- 周波数帯の使い分けが不適切で通信が不安定

- 省電力モードが通信を妨げている場合がある

- VPNやセキュリティソフトが影響していることがある

- プロバイダの混雑や回線品質が影響している

- Wi-Fi速度を数値で確認することで状況把握できる

- 自宅環境に合ったルーター選びで接続安定が期待できる

- 電波干渉・設置の基本:Ofcomの一般向けガイド(設置場所・電子レンジ等の干渉・台数の影響)。

- 2.4GHzのチャンネル運用(1/6/11):MetaGeek、EnGeniusの技術解説。 MetaGeek | Visualize your Wi-Fi・engeniustech.com

- Wi‑Fiアシスト(iPhoneの自動切替):Apple公式。 Appleサポート

- Android系の自動切替機能(機種依存の一例):Samsung系の操作手順例。 support.blinkforhome.com

- Wi‑Fi 6の混雑耐性(OFDMA/MU‑MIMO等):Cisco Meraki技術ガイド等。 Cisco Meraki Documentation

- DFSイベントでの切断:Merakiドキュメント(レーダ検知→チャンネル変更→クライアント切断)。 Cisco Meraki Documentation

- スピードテスト:Fast.com(Netflix公式)/Speedtest by Ookla(公式アプリ)。 Netflixヘルプセンター・Apple

- 帯域目安:Netflixの公式推奨値、Zoomの帯域要件。 Netflixヘルプセンター・Zoom Support・Zoom Support

- メッシュ導入の妥当性(購入ガイド):Wiredの解説。 WIRED

- 日本での混雑回避(IPv6 IPoE等):国内向け解説。 Netflix について